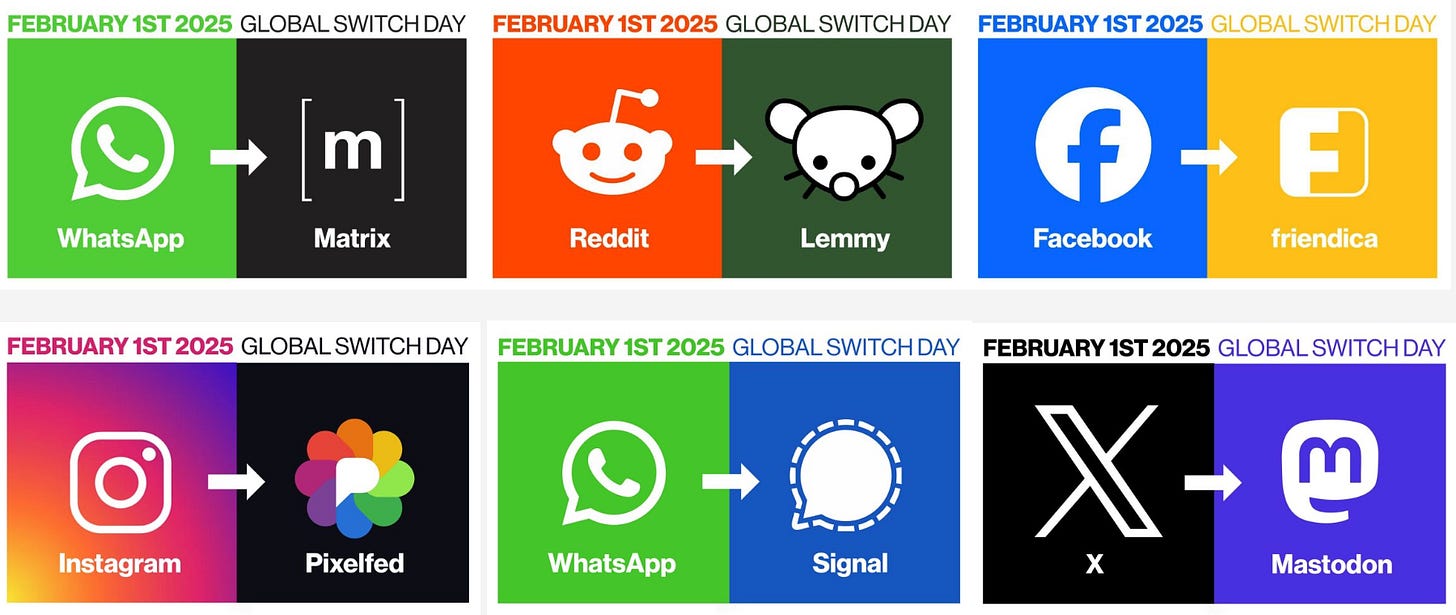

Per una nicchia di persone oggi, 1 febbraio 2025, è il Global Switch Day, giorno in cui si lasciano alcuni social per passare ad altri. Da WhatsApp a Matrix o Signal; da Reddit a Lemmy. Da Facebook a Friendica. Da Instagram a Pixelfed. Da X a Mastodon.

Attenzione, però: l’Institute Network of culture non ha organizzato questa giornata come segno di protesta per la svolta trumpiana della Silicon Valley: l’Internazional Switch Day esiste dal 2011, quando l’INC ha lanciato l’iniziativa Unlike Us. Ed esiste, da allora, tutti i giorni. ,

“Che ci troviamo o meno nel bel mezzo della bolla Internet 2.0”, scrivevano, “siamo tutti d’accordo sul fatto che i social media dominano Internet e la navigazione mobile. L’emergere di servizi da utente a utente basati sul web, guidato da una vera e propria esplosione di dialoghi informali, condivisioni continue, user generated content, hanno notevolmente potenziato la crescita della cultura partecipativa. Allo stesso tempo, anche il potere monopolistico, la commercializzazione e la mercificazione sono in aumento, con una manciata di piattaforme di social media che dominano il social web. Questi due processi contraddittori – sia la facilitazione dei liberi scambi fra persone sia lo sfruttamento commerciale delle relazioni sociali – sembrano essere al centro del capitalismo contemporaneo”.

Due anni dopo, l’INC pubblicava il libro Unlike Us Reader: Social Media Monopolies and Their Alternatives. L’idea alla base dei due progetti era la medesima: cercare alternative al monopolio delle piattaforme.

Non per una forma di protesta fine a sé stessa ma perché la rete di attiviste, artisti, programmatrici, designer, ricercatori che fa parte di INC ha sempre cercato di riportare al centro della conversazione sulla tecnologia un elemento cruciale: qual è la tecnologia che vogliamo? Come deve funzionare? A vantaggio di chi?

Se non ci facciamo queste domande finiremo sempre per subire la tecnologia e accettare le sue impostazioni di default (si chiama proprio così, il potere di default) senza pensare a come dovrebbe servirci al meglio.

The Unlike Us Reader offre un'analisi critica dei social media, riunendo saggi teorici, discussioni personali e manifesti artistici. Come possiamo comprendere i social media che usiamo ogni giorno, o che scegliamo consapevolmente di non usare? Sappiamo benissimo che i monopoli controllano i social media, ma quali sono le alternative? Mentre Facebook continua a far crescere la propria base utenti e combina restrizioni sulla privacy poco rigide con il controllo dei dati, molte persone impegnate nella ricerca, nella programmazione e nell'attivismo si orientano verso la progettazione di un futuro decentralizzato. Attraverso la comprensione delle grandi reti dall'interno, sia mediante la filosofia che l'arte, emergono nuove prospettive.

Il libro potrà sembrare un po’ datato, ma oggi è una lettura molto importante perché parla direttamente a chi, nel 2025, si trova a farsi domande rispetto alla propria presenza digitale e a fare considerazioni su piani e dimensioni diverse. Provo a metterli in fila.

La dimensione personale

Trovo X (ex Twitter) un posto tossico e insopportabile da tempo (così come il suo attuale proprietario). Su Threads ho provato a fare qualche sortita, ma sono stato subito aggredito da persone che sono venute a insegnarmi a vivere. Una delle cose più virali che ho scritto su Facebook è diventata virale perché molte persone non hanno colto dell’ironia e hanno iniziato a insultarmi. Con i video – anche se li faccio da sempre – non sono particolarmente a mio agio e quando mi scopro a scrollare all’infinito fra reel o tiktok o non so cos’altro ho sempre la sensazione di perdere tempo. Sensazione che un po’ mi coglie anche quando rispondo ai commenti. Su LinkedIn mi sembra che l’ossessione di stare sempre sul pezzo favorisca la proliferazione di contenuti che non hanno alcun valore aggiunto. Che poi è un’ossessione che deriva dal modello di business dei social tutti, che ti costringe a cercare di attirare l’attenzione in un costante ehi-mamma-guarda-senza-mani.

Nonostante tutto questo, da anni trovo un sacco di conversazioni sui social particolarmente interessanti, seguo persone che dicono cose che mi aiutano a capire meglio alcuni aspetti del mondo che mi circonda e spesso mi capita di essere coinvolto in conversazioni arricchenti.

Per la mia esperienza personale, gli ambienti sociali sono interessanti se sono interessanti le persone che li abitano (e di solito si tratta solo di ricordarsi che abbiamo la facoltà di scegliere le persone giuste).

La dimensione pratica

Quando dirigevo Blogo mi ritrovai, insieme alla redazione, a chiedere all’editore di non condannarsi alla rincorsa del traffico sui siti proveniente da Facebook: analizzando i dati ci era molto evidente quel che stava succedendo.

“Facebook vuole diventare internet”, scrivevo nel 2016, “o almeno, un pezzo consistente di internet. Il suo miliardo e mezzo di utenti è una ricchezza enorme dal punto di vista del database. Più riesce a recintarne al suo interno, meglio è per Facebook. Facebook ti vuole tenere dentro. Ed essersi proposto come fonte di traffico per poi chiudere progressivamente i rubinetti è una strategia perfetta e coerente. Si può scegliere di farne parte, ma bisogna esserne consapevoli”.

Pensavo così all’epoca, penso così ora. Sapevo che i social e le piattaforme avrebbero potuto fare a meno dei giornali e dei giornalisti anche se c’era chi pensava che fossimo indispensabili.

La dimensione politica

Non ho mai creduto che gli spazi social fossero completamente liberi e ho sempre cercato strategie e soluzioni per cavalcare, per quanto possibile, gli algoritmi che imparavo a conoscere, con l’obiettivo di diffondere quelli che ritenevo fossero contenuti politici: i contenuti-anticorpo.

”L’idea alla base dei contenuti-anticorpo è semplice” – scrivevo nel 2017. “Se si diffonde una narrazione tossica non ha senso contrastarla direttamente e sul breve periodo. Non puoi competere contro uno slogan ben strillato. La velocità è nemica del pensiero critico e ti fa perdere un sacco di energie, in maniera scomposta. Bisogna, invece, prendersi del tempo e produrre contenuti che durino e che siano utili anche dieci anni dopo, che ci rendano immuni sul lungo periodo; bisogna agire sul piano culturale, far sedimentare e consolidare la conoscenza. Usarla per fare in modo che la prossima volta i messaggi tossici non possano passare. È inutile invocare leggi ad hoc o interventi regolatori (che, anzi, sono pericolosissimo). È inutile agitarsi e amplificare a dismisura i messaggi negativi che trovano già i loro canali di sfogo e che è meglio lasciare isolati nel silenzio. È inutile esercitarsi alla critica puntuale e costante che non fa che alimentare la polarizzazione della conversazione.

Agire significa partire dalle fondamenta”.

Non ho mai pensato che i proprietari delle grandi piattaforme online fossero progressisti, filantropi, amici del bene comune. C’è chi lo pensava davvero? Ho sempre pensato che fossero orientati al proprio interesse: il profitto. Mi sembrava un dato di fatto, che poi si poteva verificare nel tempo tutte le volte che altri imprenditori ricchi avevano baciato l’anello del potere. Mettendo, cioè, i discorsi in prospettiva storica.

Sergio Romano, parlando di Giovanni Agnelli (il fondatore della FIAT) scriveva che “Agnelli non era più fascista di quanto Enrico IV, il protestante re di Navarra, fosse cattolico allorché decise che soltanto la conversione gli avrebbe permesso di salire sul trono di Francia. Anche la Fiat «valeva bene una messa» in camicia nera”. Come ha scritto Renzo De Felice erano “gli anni del consenso”.

I miliardari della Silicon Valley all’inaugurazione di Trump, il riposizionamento nazionalista della OpenAI, sono, mutati i tempi e gli attori, allo stesso modo manifestazioni di consenso di un potere che ha bisogno dell’altro potere e che dunque lo avalla per riceverne in cambio qualcosa. Profitto, tendenzialmente.

Non sono a mio agio negli ambienti governati da questi attori: non lo sono mai stato. Non sono a mio agio nel sapere che uno smartphone è costruito con metalli rari ed è parte integrante del capitalismo estrattivo più feroce. Non sono a mio agio nell’usare e insegnare strumenti come le intelligenze artificiali sapendo che potrebbero essere usate per il bene comune e che, però, sono anche dei potenziali amplificatori di disuguaglianze.

Ecce bombo

Ma questo mio essere a disagio ha bisogno di diventare un disagio condiviso, perché se no è il delirio di un mitomane. Per fortuna leggendo, ascoltando, si scopre che a disagio ci si trovano tante persone. Di solito sono persone che si sono sentite a disagio ogni volta che in una piattaforma social si prendevano delle decisioni per silenziare qualcuno o qualcosa.

Quando il disagio diventa condiviso bisogna prendere delle decisioni, fare delle scelte: ognuno in coscienza fa le proprie, insieme alle proprie comunità di riferimento.

Lascio X? Probabilmente sì, del resto non l’ho quasi mai abitato, non ci siamo mai capiti. Non ero a mio agio prima, non lo sono nemmeno adesso. Ma poi? Dovrei evitare di usare WhatsApp? Di farmi indicizzare da Google? Come potrei provare a raggiungere altre persone come quelle, meravigliose, che seguono The Slow Journalist o A Fuoco, Atipiche o tutta Slow News?

Questa newsletter, come le altre due che ho citato, oggi è ospitata da Substack. Alcuni dei miei pezzi e dei pezzi di Slow News vengono letti grazie al traffico che arriva da Google. Sui social conversiamo e restiamo a presidiare spazi e luoghi come si può, perché pensiamo che abitare un posto, anche se quel posto è diventato ostile, possa comunque dare qualcosa alle persone che ancora ci restano sopra.

Questo non significa giudicare chi ha scelto diversamente e non significa che sia una decisione scolpita nella pietra e definitiva: si può cambiare idea, continuare a interrogarci sul da farsi, costruirsi alternative, ragionare insieme. Ma abbandonare un posto sociale a me ha sempre fatto pensare che quel posto, quel vuoto, verrà occupato da qualcun altro e, siccome credo nella missione del buon giornalismo, della buona formazione, dei buoni contenuti, prima di cederlo vorrei esser ben certo che sia la scelta giusta.

E tu, che ne pensi? Cosa farai? Dove andrai?

AI@Work: per non subire le AI

Sono uscite le prime tre puntate di AI@Work. Si parla di

perché personalizzare un’AI (e i livelli di personalizzazione su ChatGPT)

apprendimento mimetico

apprendimento memetico

Per imparare, per non subire le intelligenze artificiali e per sostenere Slow News e The Slow Journalist, compra il corso. È ancora fuori a 59 euro IVA inclusa.

Buon fine settimana,

Alberto e Jon Slow

Grazie, hai spiegato con molta chiarezza cose che stavo cercando di mettere in ordine.

grazie Alberto le tue sono riflessioni preziose